Как классифицируются нормы права? Особенности применения норм права Генезис норм права в романо-германской правовой семье

Нормы права подразделяются на определенные виды по различным основаниям.

По отраслям права выделяются нормы государственного, адми нистративного, трудового, гражданского, уголовного и других отраслей права.

По функциям, которые выполняют нормы права.

Такая видовая классификация соответствует делению функций права на регулятивные и охранительные, которые осуществляются соответствующими (регулятивными или охранительными) нормами права.

По характеру содержащихся в нормах права правил поведения. Различие здесь проводится в зависимости от того, что устанавливают правовые нормы: обязанность или право. По этому признаку выделяют ся нормы:

обязывающие, которые устанавливают обязанность совершать определенные положительные действия (например, выполнение огово ренной договором работы, возвращение долга, поставка заказчику про дукции);

запрещающие, которые запрещают совершать определенные действия (злоупотреблять властью, нарушать права граждан, совершать хищения и другие неправомерные действия);

управомочивающие, которые предоставляют участникам обще ственных отношений право совершать положительные действия в целях удовлетворения своих интересов (владеть домом, учиться в учебном заведении, требовать от обязанных лиц исполнения обязательства).

По степени определенности изложения элементов правовой нор мы в статьях нормативно-правовых актов. По этому признаку нормы права подразделяются на абсолютно определенные, относительно опре деленные и альтернативные.

абсолютно определенные - это нормы, которые с абсолютной точностью определяют условия их действия, права и обязанности участников отношений или меры юридической ответственности за их нарушение. При этом конкретизация предписания, предусмотренного нормой права, не допускается. Так, уголовно-процессуальное законода тельство устанавливает исчерпьшающий перечень условий, при которых приговор суда должен быть безусловно отменен: если приговор вынесен незаконным составом суда, если нарушена тайна совещания судей, если приговор не подписан кем-либо из судей и другие условия. Здесь мы имеем абсолютно определенную гипотезу. В уголовно-процессуальном праве имеются нормы с абсолютно определенной диспозицией. Напри мер, предписание суду удалять из зала судебного заседания всех свиде телей, явившихся до начала их допроса. Абсолютно определенные санк ции точно и однозначно фиксируют вид и меру юридической ответствен ности за нарушение нормы права (например, штраф).

относительно определенные - это нормы, которые не содержат достаточно полных сведений об условиях их действия, правах и обязан ностях участников общественных отношений или мерах юридической ответственности и предоставляют правоприменительным органам воз можность решать дело с учетом конкретных обстоятельств. Так, в соот ветствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации ответственность за вред, причиненный в состоянии крайней необходи мости, суд, учитывая обстоятельства причинения вреда, может возло жить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред. Относительно определенный характер имеет большинство санкций уго ловного права, которые устанавливают низший и высший пределы на казания (например, лишение свободы от 1 до 5 лет).

альтернативные - это нормы, предусматривающие несколько вариантов, условий их действия, поведения сторон или мер, санкций за их нарушение.

Так, согласно гражданскому законодательству покупа-тель, которому продана вещь ненадлежащего качества, вправе по свое-му выбору потребовать либо замены вещи вещью надлежащего ка-чества, либо соразмерно уменьшения ее цены, либо безвозмездно устра-нения недостатков вещи продавцом или возмещения расходов покупа-теля на их исправление. Альтернативные санкции содержат несколько вариантов наказаний, одно из которых может быть применено к право нарушителю. Например, умышленная потрава посевов и повреждение полезащитных и иных насаждений наказывается исправительными ра ботами на срок до одного года или штрафом, или возложением обязан ности загладить причиненный вред.

По кругу лиц нормы права подразделяются на общие и специ альные. Общие нормы распространяются на всех лиц, проживающих на данной территории. Специальные нормы действуют только в отноше нии определенной категории лиц (учителей, врачей, военнослужащих, пенсионеров).

Специализированные нормы нрава. Они классифицируются в зависимости от того, какую роль выполняют в процессе правового ре гулирования. В отличие от регулятивных и охранительных норм они носят дополнительный характер, так как не содержат в себе определен ных правил поведения. При регламентации общественных отношений эти нормы как бы подключаются к регулятивным и охранительным нормам, образуя с ними единый регулятор. Специализированные нормы имеют следующие разновидности:

закрепительные - это нормы, которые в обобщенном виде выражают определенные элементы регулируемых отношений. Напри мер, нормы, определяющие общие условия исполнения обязательств в гражданском праве, нормы общей части уголовного права, устанавли вающие единые признаки преступления, наказания, условий освобожде ния от наказания;

дефинитивные - нормы, в которых содержатся научно сформу лированные определения юридических понятий и категорий (например, понятие преступления, гражданской правоспособности и дееспособ ности, сделки, должностного лица);

нормы-принципы - это нормы, в которых сформулированы об щие или отраслевые правовые принципы и задачи данной совокупности юридических норм (принципы уголовного процесса, задачи граждан ского законодательства и т. п.).

Нормы права могут классифицироваться и по другим основаниям (например, по времени действия, по юридической силе). Однако во всех случаях они выполняют роль государственного регулятора обществен ных отношений, организуют общественную жизнь, охраняют ее от пося-гательств со стороны отдельных лиц. Научная классификация право вых норм служит более глубокому их пониманию и правильному применению на практике.

Уяснение общетеоретических положений о структуре нормы пра ва, способах изложения ее составных элементов в статьях нормативно- правовых актов классификации норм права должно осуществляться на основе практического правового материала, подтверждающего положе ния теории. ПОНЯТИЕ НОРМЫ ПРАВА И ЕЕ ПРИЗНАКИ

первичный элемент системы права, юридически обязательное правило по-ведения, исходящее от компетентных государственных органов, закреплен-ное или санкционируемое в официаль ном акте (законе, указе и т. п.) и охра няемое от нарушений мерами государ ственного принуждения

устанавливаются или санкционируются государством

определяют общеобязательные границы возможного и должного поведения субъектов

имеют предоставительно-обязьшающий характер

их реализация в необходимых случаях обеспечивается принудительными госу дарственными мерами

выступают государственным регулято ром типового общественного отноше ния ГИПОТЕЗА

ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРАВОВОЙ НОРМЫ

СТРУКТУРА

ДИСПОЗИЦИЯ САНКЦИЯ

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ВЗЫСКАНИЕ

часть нормы, указывающая, при каких обстоятельствах норма вступает в действие, определяет круг субъектов, их прав и обязанностей часть нормы, формулирующая права и обязанности, само правило поведения часть нормы, устанавливающая меры государственного воздействия (принуждения), применяемые при ее нарушении

Формы изложения элементов правовой нормы в статьях нормативно-правовых актов ПОЛНАЯ ОТСЫЛОЧНАЯ БЛАНКЕТНАЯ в статье излагаются в статье содержатся в статье лишь все необходимые не все элементы называются элементы правовой правовой правила либо нормы (гипотеза, нормы, но имеется устанавливается диспозиция, отсылка к другим ответственность за санкция) статьям их нарушение, но без отсылок этого же сами правила к другим акта, где имеются поведения статьям недостающие содержатся в сведения другом нормативном акте

РОЛЬ ПРАВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГОСУДАРСТВА

закрепляет в правовых нормах специфические общественные отношения, возникающие в условиях вооруженных сил

обеспечивает упорядочение, слаженность, организованность разнообразных общественных отношений в вооруженных силах

охраняет от противоправных посягательств

боеспособность вооруженных сил, воинскую дисциплину, порядок несения военной службы, права и законные интересы военнослужащих и их семей

оказывает воспитательное воздействие на военнослужащих

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ

Норма права как первичный элемент системы права. Ее призна ки и регулятивные возможности.

Что означает предоставительно-обязывающий характер право вой нормы?

Действительно ли норма права определяет меру внутренней и внешней свободы человека? В чем это выражается?

Что такое структура правовой нормы?

Может ли норма права выполнять свои государственно- регулятивные функции при отсутствии хотя бы одного из ее структур ных элементов?

Вам неизвестны условия действия нормы права. Можно ли применить ее предписания к определенным жизненным обстоя-тельствам?

Всегда ли можно обнаружить в статьях нормативно-правовых актов гипотезу, диспозицию и санкцию в их логическом единстве?

Какие способы изложения элементов правовой нормы в статьях нормативно-правовых актов вы знаете?

В чем отличие отсылочного способа изложения логических эле ментов правовой нормы от бланкетного?

Классификация норм права и ее значение для практики правово го регулирования.

Еще по теме § 3. ВИДЫ ПРАВОВЫХ НОРМ:

- Кодексы Российской Федерации - Юридические энциклопедии - Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административное право (рефераты) - Арбитражный процесс - Банковское право - Бюджетное право - Валютное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Диссертации - Договорное право - Жилищное право - Жилищные вопросы - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права -

Норма права - это общеобязательное, формально-определенное, правило поведения, установленное или признанное (санкиционированное) гос-ом, регулирующее общественные отношения и обеспеченное возможностью госудраственного принуждения.

К признакам нормы права относятся:

1. Общеобязательность

2. Формальная определенность - выражается в письменной форме в официальных документах, с помощью чего призвана четко определять рамки деяний субъектов.

3. Выраженность в виде госудраственно-властного предписания устанавливает государственными органами либо общественными организациями и обеспечивается мерами государственного воздействия - принуждением, наказанием, стимулированием

4. Неперсонифицированность - она воплощается в безличностное правило поведения, которое распространяется на большое количество жизненных ситуаций и большой круг лиц; государство адресует норму права не конкретному лицу, а всем субъектам - физическим и юридическим лицам.

5. Системность

6. Неоднократность или многократность действия

7. Возможность государственного принуждения

8. Представительно-обязательный характер

9. Микросистемность, т.е упорядоченность элементов правовой нормы: гипотезы, диспозици, санкции.

Виды норм права:

1) в зависимости от содержания они подразделяются на:

Исходные нормы, которые определяют основы правового регулирования общественных отношений, его цели, задачи, пределы, направления (это, например, декларативные нормы, провозглашающие принципы; дефинитивные нормы, содержащие определения конкретных юридических понятий, и т.п.);

Общие нормы, которые присущи общей части той или иной отрасли права и распространяются на все или большую часть институтов соответствующей отрасли права;

Специальные нормы, которые относятся к отдельным институтам той или иной отрасли права и регулируют какой-либо определенный вид родовых общественных отношений с учетом присущих им особенностей и т.д. (они детализируют общие, корректируют временные и пространственные условия их реализации, способы правового воздействия на поведение личности);

2) в зависимости от предмета правового регулирования (по отраслевой принадлежности) - на конституционные, гражданские, административные, земельные и т.п.;

3) в зависимости от их характера - на материальные (уголовные, аграрные, экологические и пр.) и процессуальные (уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные);

4) в зависимости от методов правового регулирования делятся на:

Императивные (содержащие властные предписания);

Диспозитивные (содержащие свободу усмотрения);

Поощрительные (стимулирующие социально полезное поведение);

5) в зависимости от времени действия - на постоянные (содержащиеся в законах) и временные (указ Президента о введении чрезвычайного положения в определенном регионе в связи со стихийным бедствием);

6) в зависимости от функций - на регулятивные (предписания, устанавливающие права и обязанности участников правоотношений, например нормы конституции, закрепляющие права и обязанности граждан, президента, правительства и т.д.) и охранительные (направленные на защиту нарушенных субъективных прав, например нормы гражданско-процессуального права, призванные восстанавливать нарушенное состояние с помощью соответствующих юридических средств защиты);

7) в зависимости от круга лиц, на которых распространяется действие норм, - на общераспространенные (действуют в отношении всех граждан, например нормы Конституции РФ) и специально распространенные (действуют только в отношении определенной категории лиц - пенсионеров, военнослужащих, учащихся и т.д.);

8) в зависимости от степени определенности элементов правовой нормы - на абсолютно определенные (точно определяющие права и обязанности участников правоотношения, условия своего действия, последствия несоблюдения предписаний нормы; например нормы УК РФ, устанавливающие точный и исчерпывающий перечень обстоятельств, отягчающих ответственность), относительно определенные (устанавливающие возможные варианты поведения; например санкции статей Особенной части УК РФ, предусматривающие верхний и нижний пределы уголовного наказания) и альтернативные (закрепляющие несколько возможных вариантов действия, из которых необходимо выбрать один с учетом конкретных обстоятельств; например, установление нормами УК РФ различных видов наказания - лишение свободы, или исправительные работы, или штраф);

9) в зависимости от сферы действия - на общефедеральные (действуют на территории всей страны, например нормы Уголовно-исполнительного кодекса РФ), региональные (действуют на территории субъектов РФ - в республиках, краях, областях и т.п.) и локальные (действуют на территории конкретного предприятия, учреждения, организации);

10) в зависимости от юридической силы - на правовые нормы законов и подзаконных актов;

11) в зависимости от способа правового регулирования - на управомочивающие (предоставляющие возможность совершать определенные действия, например принять завещание, требовать исполнения обязательств), обязывающие (предписывающие лицам совершить те или иные положительные действия, например возместить убытки, уплатить квартплату, возвратить в библиотеку книги) и запрещающие (не разрешающие производить определенные действия, например нарушать правила дорожного движения, совершать хищения);

12) в зависимости от субъектов правотворчества - на нормы, принятые государственными (законодательными, исполнительными) органами и негосударственными структурами (народом на референдуме либо органами местного самоуправления).

Таким образом, нормы права многообразны. Это связано с многообразием общественных отношений, которые данные нормы призваны регулировать.

Глава 25. ВИДЫ НОРМ ПРАВА

1. Основания подразделения норм права на виды.

Среди разнообразных делений норм права на виды исходное и определяющее значение имеют те, которые выражают существенные особенности права как социально-классового институционного нормативного регулятора общественных отношений, рассматриваемого с широких философских (общесоциологических) позиций.

Это, в свою очередь, является прочной основой для того, чтобы с правильных теоретических позиций подойти к решению вопросов догмы права и, следовательно, вопросов юридической практики, к правилам и рекомендациям эффективного применения правовых норм к конкретным случаям жизни.

Такой угол зрения на классификацию юридических норм означает, что виды норм права рассматриваются прежде всего в качестве одного из выражений его структуры. Перед нами, следовательно, не произвольно конструируемая классификация, а объективно существующее подразделение юридических норм, представляющее собой второй (после структуры нормы) уровень общей структуры права.

Подразделение юридических норм на виды хотя и относится к микроструктуре права, но характеризует более высокий уровень строения права. Поэтому здесь, при рассмотрении видов юридических норм, с большей отчетливостью проявляется зависимость структуры права от социально-юридических особенностей правового регулирования, в которых выражаются специфические закономерности права.

Четыре фактора оказывают наиболее существенное влияние на деление юридических норм:

а) функции права;

б) специализация права;

в) способы правового регулирования;

г) индивидуальное регулирование общественных отношений.

Наиболее важное место среди этих факторов принадлежит функциям права и его специализации. Деление норм в соответствии с функциями и специализацией права образует общую классификацию (см. схему 19).

Схема 19. Общая классификация юридических норм в соответствии с функциями и специализацией права

Надо заметить, что предметом классификации являются первичные, реальные, живые нормы-предписания. Логические же нормы, как правило, вообще не подразделяются на какие-либо виды (разве только по сфере действия и юридической силе). Они отражают первичные связи в правовой материи, причем так, что каждая из этих норм выступает как бы правом в миниатюре, и следовательно, все они в принципе представляют собой равновеликие, юридически однозначные величины.

2. Регулятивные и охранительные нормы.

Это - главное деление юридических норм, соответствующее делению специально-юридических функций на регулятивные и охранительную.

Регулятивные и охранительные нормативные предписания образуют костяк права как нормативного образования. Именно из них на последующих уровнях структуры в основном и складываются правовые общности - институты, объединения институтов, отрасли, семьи отраслей. И те и другие предписания служат нормативной основой возникновения особых правоотношений - регулятивных и охранительных.

Характерно, что с развитием процесса специализации регулятивные и охранительные предписания, сохраняя между собой прочные связи и неизменно функционируя в единстве, тем не менее все более обособляются друг от друга. Объединяясь в особые, самостоятельные регулятивные или охранительные общности (институты), они функционируют в своих системах, все более отдаляются друг от друга, связываясь между собой не прямо, а по большей части через соответствующие институты и даже отрасли.

К регулятивным (правоустановительным) принадлежат предписания, которые непосредственно направлены на регулирование общественных отношений путем предоставления участникам прав и возложения на них обязанностей. Рассматриваемый вид юридических норм является правоустановительным потому, что их роль в регулировании общественных отношений сводится главным образом к установлению субъективных юридических прав и обязанностей.

Охранительные предписания направлены на регламентацию мер юридической ответственности, а также специфических государственно-принудительных мер защиты субъективных прав (обобщенно - санкций). Необходимость обособленной и притом дифференцированной регламентации государственно-принудительных мер обусловлена различной тяжестью нарушений обязанностей, возлагаемых регулятивными нормами, спецификой задач, решаемых в правоохранительной сфере. Так, в советском праве общая обязанность не нарушать субъективные права, основанные на праве общественной социалистической собственности, едина. Но нарушения этой обязанности могут быть различными не только по своему фактическому содержанию (кража, грабеж, присвоение и т. п.), но и по степени опасности данных противоправных действий для общества (преступление, административный проступок). Охранительные юридические нормы в процессе специализации права потому и выделились в самостоятельную разновидность норм, что при установлении государственно-принудительных мер оказалось необходимым учитывать разнообразные особенности правонарушений (степень и форму вины правонарушителя, последствия деяния и др.), влияющих на вид и величину санкции.

3. Разновидности регулятивных норм.

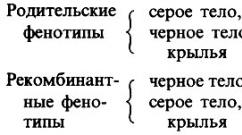

В зависимости от специфики двух регулятивных функций - динамической и статической (I.12.4.) характер прав и обязанностей, устанавливаемых регулятивными нормами, - различен. Он и предопределяет деление регулятивных норм на обязывающие, запрещающие и управомочивающие.

Начнем с рассмотрения динамической функции. Основным юридическим средством осуществления динамической функции является возложение на лиц активных обязанностей - совершать определенные положительные действия. Например, согласно нормам советского трудового права рабочий или служащий должен осуществлять известную трудовую деятельность. Эта обязанность соответствует субъективному праву администрации требовать от рабочего или служащего исполнения трудовых функций. Следовательно, субъективное право не обладает здесь каким-либо особым- содержанием: достаточно указать на содержание обязанности, как будет раскрыто и содержание права (требовать совершения положительных действий, возложенных на рабочего или служащего). Вот почему регулятивные нормы, устанавливающие права и обязанности данного типа, называются обязывающими.

Другую картину мы видим в правоотношениях, возникающих при осуществлении статической регулятивной функции. Основным юридическим средством проведения статической функции является такое построение правовых связей, в соответствии с которым на лицо возлагаются пассивные обязанности - воздерживаться от действий известного рода. Типический пример: правоотношения собственности, в силу которых все лица обязаны воздерживаться от нарушения прав собственника. В правоотношениях этого типа содержание субъективного права не может быть раскрыто только одним указанием на содержание обязанностей. Управомоченный не только вправе требовать от других лиц воздержания от действий известного рода, но и сам может совершать определенные положительные действия (например, собственник вправе владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом). Иными словами, и субъективное право, и юридическая обязанность имеют в правоотношениях данного типа свое содержание. И они нормативно определяются «раздельно», в особых регулятивных нормах. В одних предписаниях устанавливаются правомочия собственника, а в других - общая обязанность (запрет) не нарушать эти правомочия. Вот почему наряду с обязывающими нормами существуют еще два вида регулятивных норм-запрещающие, направленные на регламентацию пассивных обязанностей, и управомочивающие, направленные на регламентацию субъективных прав с положительным содержанием.

Итак, в зависимости от характера субъективных прав и юридических обязанностей регулятивные нормы подразделяются на три вида:

· обязывающие - юридические нормы, устанавливающие обязанность лица совершать определенные положительные действия;

· запрещающие - юридические нормы, устанавливающие обязанность лица воздерживаться от действий известного рода (запреты);

· управомочивающие - юридические нормы, устанавливающие субъективные права с положительным содержанием, т. е. права на совершение управомоченным тех или иных активных действий.

Нетрудно заметить, что приведенное деление органически связано не только с особенностями регулятивных функций, но и в единстве с ними со способами правового регулирования (I.17.5), т. е, с характером регулятивного воздействия, которое осуществляется при помощи обязывания (обязывающие нормы), запрещения (запрещающие нормы) и дозволения (управомочивающие нормы).

Требует специального рассмотрения вопрос о существовании особых управомочивающих и запрещающих норм в связи с общедозволительным и разрешительным типами правового регулирования. Вполне закономерно введение в ткань права такого рода нормативных предписаний в качестве своего рода «ограничителей» общих дозволений и общих запретов - конкретных запрещающих норм (при общедозволительном регулировании) и конкретных управомочивающих норм (при разрешительном регулировании).

Между тем имеются случаи, когда законодателем устанавливаются нормы, которые, казалось бы, не требуются по логике регулирования. Например, формулируются особые запрещающие нормы и при разрешительном регулировании. Таков, скажем, запрет, содержащийся в ст. 24 КЗоТ РСФСР: «Администрация предприятия, учреждения, организации не вправе требовать от рабочего или служащего выполнения работы, не обусловленной трудовым договором» (см. аналогичное запрещающее положение в ст. 63 КЗоТ РСФСР и др.).

Для чего формулируются подобные нормативные предписания? Ведь общий запрет выражен во всем нормативном материале. Нормируя содержание прав и обязанностей, предусматривая санкции за известное поведение, законодатель тем самым определяет, что субъекту дозволено, а что не дозволено, т. е. устанавливает общие дозволения и запреты. Например, из содержания, логики регулирования трудовых отношений, из всего комплекса действующих в этой области предписаний со всей непреложностью следует, что администрация вправе требовать от работника только то, что предусмотрено договором, значит - все остальное запрещено.

Думается, однако, что введение особых конкретных управомочивающих норм (при наличии общего дозволения) или особых запрещающих норм (при наличии общего запрета) имеет известные основания. Подобные конкретные управомочивающие и запрещающие нормы, видимо, подчеркивают юридическое качество общих дозволений и запретов и вместе с тем могут выполнять дополнительные функции. Их установление обусловлено необходимостью усиления регулирующего, нормативно-организационного и идеологического воздействия советского права. Такого рода нормы с большей отчетливостью указывают на социально-политическое содержание правовых установлений и, прямо фиксируя тот или иной тип правового регулирования, вносят необходимую определенность в характер регулирования, в практику применения соответствующих юридических норм.

4. Специализированные нормы. Обобщающие предписания.

Специализированные предписания, в отличие от регулятивных и охранительных имеют дополнительный характер. Они не являются самостоятельной нормативной основой для возникновения правоотношений. При регламентировании общественных отношений они как бы присоединяются к регулятивным и охранительным предписаниям, образуя в сочетании с ними единый регулятор.

Специализированные предписания отграничиваются друг от друга в зависимости от того, какую функцию (операцию) они выполняют в процессе правового регулирования. По этому критерию их можно подразделить на пять основных разновидностей:

· общие (общезакрепительные) - предписания, направленные на фиксирование в обобщенном виде определенных элементов регулируемых отношений;

· дефинитивные-предписания , направленные на закрепление в обобщенном виде признаков данной правовой категории;

· декларативные (нормы-принципы) - предписания, в которых сформулированы правовые принципы, а также задачи данной совокупности юридических норм;

· оперативные - предписания, роль которых в процессе регламентации общественных отношений выражается в отмене действующих нормативных положений или в распространении данных норм на новый круг общественных отношений, в пролонгации норм на новый срок и др.;

· коллизионные - предписания, указывающие на нормы (закон, правовую систему), которые должны быть применены в данном случае, т. е. предписания, регулирующие выбор между нормами.

Значение той или иной разновидности специализированных норм в процессе правового регулирования различно. Те из них, которые можно отнести к числу обобщающих (общие, дефинитивные, декларативные), выражают высокий уровень системных нормативных обобщений; другие (оперативные, коллизионные) являются как бы «нормами о нормах». Но во всех случаях специализированные нормы - результат дифференциации и интеграции нормативного материала, результат того объективно го процесса специализации, который присущ праву (в особенности современному советскому)

Представляется важным обратить внимание па существенную роль в нормативной системе обобщающих предписаний.

Из обобщающих предписаний образуются заглавные подразделения отраслей права, закрепляемые в общей части кодифицированных актов. Входящие в общие части предписания являются выражением системных нормативных обобщений в праве, которые придают системе новое качество и потому выступают как показатель уровня ее развития, структурированности, юридического совершенства.

Выражая главным образом ту сторону специализации, которая состоит в интеграции правового материала, обобщающие предписания выполняют функцию «цементирующего средства» в структуре права. Именно в обобщающих предписаниях реально воплощается существование правовых общностей, и прежде всего основных отраслей права. В них закрепляются главные специфические черты отраслевого юридического режима, свойственного данной отрасли метода правового регулирования.

5. Разновидности юридических норм, различаемые по характеру их связи с индивидуальным регулированием.

Это - специфическая плоскость деления юридических норм на виды, иной (по сравнению с общей классификацией) «разрез» права.

Индивидуальное регулирование в социалистическом праве не только осуществляется на основе, в пределах и формах, предусмотренных нормами, но и в той или иной степени ими направляется. А это значит, что в праве существуют особые нормативные положения и особые разновидности норм, которые призваны как бы «опекать» индивидуальное регулирование, обеспечивать его поднормативность, пределы усмотрения и т. д.

Индивидуальное регулирование в самом общем виде во всех случаях предполагает, во-первых, сам факт известного простора для самостоятельного решения субъектами того или иного вопроса в соответствии с особенностями данной ситуации, а во-вторых, наличие полномочий у лиц на такое решение. Каждая норма, направленная на обеспечение индивидуального регулирования, выражает оба эти момента: она не дает исчерпывающего, абсолютно определенного решения того или иного вопроса, оставляя в регулировании как бы некоторые «пустоты», и одновременно дозволяет определенным лицам самим решать (конкретизированно урегулировать) данный вопрос. Однако соотношение указанных двух моментов в конкретных нормах зависит от особенностей индивидуального регулирования.

Следует различать индивидуальное регулирование, осуществляемое компетентными правоприменительными органами на основе предоставленных им государственно-властных полномочий, и «автономное» регулирование, осуществляемое самими участниками отношений на основе предоставленной им свободы распоряжения своими правами (диспозитивности).

В первом случае момент дозволенности не является в норме решающим: он предопределен наличием у правоприменительных органов государственно-властных полномочий. Поэтому на первый план в норме выступает степень определенности ее содержания, т. е. указание на то, в какой мере, по каким вопросам правоприменительный орган может принимать самостоятельные решения. Вот почему в данной плоскости различаются абсолютно определенные и относительно определенные нормы.

Во втором случае, когда регулирование автономно осуществляют участники данного отношения, на первый план выступает момент дозволенности такого «автономного» регулирования. Ведь участники общественного отношения в принципе обладают лишь правовой активностью; они могут участвовать в правовом регулировании на основе дозволения, опираясь на которое лица действуют диспозитивно - сами определяют свои взаимоотношения. Вот почему в области «автономного» регулирования нормы подразделяются на императивные и диспозитивные .

Абсолютно определенные - нормы, которые с исчерпывающей конкретностью и полнотой устанавливают условия своего действия, права и обязанности адресатов и не предусматривают возможность конкретизированного индивидуального регулирования общественных отношений с помощью правоприменительных актов. Например, норма ст. 270 УПК РСФСР предписывает: «Явившиеся свидетели до начала их допроса удаляются из зала судебного заседания». Какого-либо права суду на решение вопроса о том, удалять или не удалять свидетелей, норма не предоставляет.

Относительно определенные - нормы, которые не содержат достаточно полных, исчерпывающих указаний об условиях действия, правах и обязанностях сторон или содержании юридических санкций и предоставляют право государственным и иным правоприменительным органам решить дело с учетом конкретных обстоятельств.

Относительно определенные нормы (в зависимости от пределов свободы усмотрения компетентного органа) подразделяются на три основные группы: ситуационные, альтернативные, факультативные.

Ситуационные - нормы, предусматривающие возможность прямого конкретизированного регулирования актом правоприменительного органа в зависимости от особенностей конкретной ситуации.

Альтернативные - нормы, предусматривающие возможность применения правоприменительным органом одного из нескольких точно обозначенных в норме вариантов, в том числе вариантов санкций (см., например, ст. 339 УПК РСФСР, ст. ст. 246, 364 ГК РСФСР).

Факультативные - нормы, предусматривающие наряду с главным вариантом, который применяется, как правило, и факультативный вариант. Он может быть применен правоприменительным органом в порядке замены основного варианта при определенных условиях. Так, согласно ч. 1 ст. 47 ГК РСФСР несоблюдение обязательной нотариальной формы сделки влечет за собой ее недействительность. Вместе с тем ч. 2 этой же статьи предоставляет суду право признать сделку, совершенную с нарушением нотариальной формы, действительной при условии, если она не содержит ничего противозаконного, одна из сторон полностью или частично исполнила ее, а другая уклоняется от нотариального оформления.

Императивные - нормы, содержащие категорические предписания, которые не могут быть заменены по усмотрению лиц другими условиями их поведения. Если участники общественного отношения все же заключили соглашение, устанавливающее иные условия поведения, то оно все равно признается недействительным, ничтожным; следовательно, и в этом случае действует категорическое предписание, выраженное в императивной норме. Например, если стороны включили в договор условие, направленное на ограничение правоспособности (допустим, предусмотрели обязанность одной из сторон не вступать в брак до, достижения тридцатилетнего возраста), то подобное соглашение лишено какой-либо юридической силы, ибо нормы, регламентирующие правоспособность граждан, носят императивный характер.

Диспозитивные - нормы, которые действуют лишь постольку, поскольку стороны своим соглашением не установили иных условий своего поведения. Диспозитивные нормы иногда называются также восполнительными: они восполняют отсутствующее соглашение, функционируют лишь тогда, когда стороны не договорились между собой по данному вопросу. На практике они и распознаются по таким формулировкам, как «при отсутствии иного соглашения», «если иное не установлено в договоре» (см., например, норму ст. 53 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик).

Таким образом, диспозитивные нормы однотипны с относительно определенными нормами: и те и другие предусматривают возможность регламентации общественных отношений в индивидуальном порядке. Но они различаются между собой. В относительно определенных нормах главное - мера индивидуального урегулирования соответствующих вопросов; при этом норма в тех или иных пределах непосредственно определяет поведение субъектов. В диспозитивных же нормах на первый план выступает момент дозволения: они устанавливают такую степень диспозитивности, в соответствии с которой лица сами (автономно) решают определенный вопрос; правило о конкретном поведении тех или иных лиц предусматривается в норме только на тот случай, если субъекты данный вопрос автономно не урегулируют. Отсюда другое отличие. Относительно определенные нормы функционируют в сочетании с индивидуальными предписаниями. Диспозитивные же нормы действуют при отсутствии индивидуальных волеизъявлений - соглашений между сторонами по данному вопросу.

Более широкой категорией, чем диспозитивные нормы, является принцип диспозитивности, характеризующий самостоятельность, свободу субъектов в распоряжении своими правами, в том числе процессуальными средствами. Этот принцип, соответствующий методу децентрализованного регулирования, выражается не только в диспозитивных, но и в императивных нормах.

6. Основные, детализирующие и вариантные нормы. Ассоциации норм.

С одним из направлений специализации права - углублением нормативной конкретизации связано еще одно деление юридических норм.

Необходимость четкого, всестороннего нормирования данных отношений, которые бы в полной мере отражали особенности той или иной конкретной и вместе с тем типической ситуации, ведет к тому, что законодатель наряду с основной (генеральной) нормой формулирует предписания, которые призваны уточнить детали регулирования, его возможные варианты, обусловленные особенностями соответствующих конкретных обстоятельств.

В данной плоскости следует различать предписания:

основные, детализирующие, вариантные.

Основные (генеральные) - нормативные предписания, устанавливающие общие правила, принципы регулирования данных отношений (например, общее правило о размере алиментов в ч. 1 ст. 68 КоБС РСФСР).

Детализирующие - нормативные предписания, которые дают конкретизированное решение той или иной детали регулирования (например, предписание, регламентирующее порядок установления видов заработка, подлежащих учету при взыскании алиментов - ст. 70 КоБС РСФСР).

Вариантные - нормативные предписания, рассчитанные на регулирование в соответствии с генеральной нормой в специфических ситуациях, в особых условиях, при своеобразных вариантах конкретных обстоятельств (например, взыскание алиментов при инвалидности и других особых обстоятельствах, касающихся плательщика алиментов, чч. 2 и 3 ст. 68 КоБС РСФСР). В уголовном праве - это варианты, связанные с наличием определенных квалифицирующих признаков, со степенью общественной опасности деяния.

Основные, детализирующие и вариантные нормативные предписания образуют связки, последовательные цепочки, из которых нередко образуется некоторая общность предписаний, своего рода ассоциации норм. Эти ассоциации, составляющие, как правило, содержание многоабзацной статьи нормативного акта, отличаются своим законом связи между предписаниями, особой структурой (например, генеральное предписание плюс вариантное плюс детализирующее - см. предписания ст. 45 КоБС РСФСР)

С ассоциаций предписаний «все начинается» в структуре права. Из них формируются устойчивые правовые общности - правовые институты, их объединения. Причем в ассоциациях предписаний, формулируемых законодателем под прямым влиянием юридической практики, непосредственно ощущаются пульс разнообразных жизненных отношений, потребности практики, накопившийся опыт индивидуально-правовой деятельности компетентных органов.

Практически важным является деление норм на - общие и особенные, причем к особенным относятся, специальные, местные (ведомственные), временные нормы.

По признаку объема действия норм они классифицируются на общие и специальные. Общими называются Юридические нормы, которые распространяются на род данных отношений в целом, а специальными - нормы, действующие только в пределах конкретного вида отношений. Например, нормы Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик и ГК союзных республик, посвященные договору поставки, являются общими, а нормы Особых условий, регламентирующие поставку продукции определенных видов, - специальными.

В качестве разновидности норм, различаемых по объему действия, могут быть выделены исключительные нормы, т. е. нормы, устанавливающие качественно иной порядок, нежели общие и специальные нормы (например, нормы, которые устанавливают порядок бездоговорной поставки продукции, идущей на экспорт).

При классификации юридических норм по объему действия угол зрения может быть несколько изменен и нормы могут быть разграничены по кругу лиц. В этом случае в число общих опять-таки входят нормы, распространяющиеся на род данных отношений, а в число специальных - на вид отношений. Все дело лишь в том, что особенности тех или иных норм непосредственно связываются с определенной категорией субъектов. Так, в трудовом праве общие нормы, распространяющиеся на всех работников, сочетаются со специальными нормами, дифференцированными сначала в отношении рабочих и служащих, а затем еще по особым категориям рабочих и служащих.

По признаку сферы действия юридические нормы подразделяются на общие и местные (ведомственные). Общие - это нормы, распространяющиеся на лиц независимо от того, на какой территории они находятся или в состав какой организации входят; местные (ведомственные) - нормы, действующие в отношении лиц только в том случае, если последние находятся на определенной территории или же входят в состав данной организации.

Среди местных (ведомственных) норм особо выделяются локальные (внутриорганизационные) нормы, т. е. нормы, действующие только в рамках определенного предприятия, колхоза и т. д. (например, правила внутреннего распорядка данного предприятия, нормы устава данного колхоза и др.). Локальные нормы, отличающиеся рядом специфических правовых черт, стали в последние годы предметом внимательного рассмотрения в литературе.

По времени действия юридические нормы подразделяются на общие и временные. Общие - это нормы, установленные на неопределенный срок действия до их отмены или изменения; временные - нормы, установленные только на определенный срок (например, на время стихийного бедствия).

Специфическое место в классификации норм права занимают так называемые рекомендательные нормы. Их смысл и значение в качестве «норм» могут быть поняты лишь в том случае, если рассматривать данные явления в органической связи с управомочивающими и обязывающими нормами (II.25.3), а главное в рамках процесса правотворчества. Рекомендации, содержащиеся, например, в совместных постановлениях ЦК КПСС и Совета Министров СССР, представляют собой совет, предложение компетентных органов, обращенные к кооперативным и общественным организациям. Их правовое значение состоит в том, что они не только а) управомочивают кооперативную или общественную организацию принять определённое решение по нормативному урегулированию тех или иных отношений, б) обязывают ее обсудить рекомендацию, но и в) предварительно санкционируют нормативное решение организации по данному вопросу, оснащают его юридической силой (что является основой для последующей регистрации или утверждения соответствующих актов кооперативных и общественных организаций в государственных органах). Рекомендации нужно рассматривать в единстве с теми локальными нормами, которые принимает кооперативная или общественная организация. В этом отношении рекомендации являются этапом в нормотворческом процессе, осуществляемом колхозами и иными кооперативными и общественными организациями, направляют его, обеспечивают единство локальных норм в масштабе всей страны.

В юридической литературе иногда обособляются в самостоятельный вид поощрительные нормы, т. е. нормы, устанавливающие меры поощрения за совершение действий, особо полезных для социалистического общества. Действительно, в советском праве могут быть выделены обширные комплексы предписаний, которые призваны обеспечивать юридическими средствами проведение начал материального и морального стимулирования, выраженного в поощрении. Их объединенная социальная и общая юридическая характеристика представляется весьма важной. В то же время надо видеть и другое. Если возможно и необходимо выделение обширного комплекса поощрительных юридических предписаний в качестве самостоятельного вида норм, то такое выделение является особой классификацией, которая имеет преимущественно социально-политическое значение и построена по специфическому критерию-характеру социального воздействия, призванного вызвать данное поведение. Суть такой классификации состоит в разграничении норм на поощрительные и нормы, проводящие прямое государственно-властное воздействие.

Со специально же юридической стороны, в плоскости которой осуществляется классификация юридических норм, поощрительные предписания не образуют единой группы. В эту группу входят две разновидности обязывающих норм (нормы, устанавливающие основную обязанность по отношению к поведению, которое стимулируется поощрением; нормы об обязанности того или иного органа при известных условиях осуществить поощрение) и два вида управомочивающих норм (нормы о праве лица на получение поощрения; нормы о праве компетентного органа назначить поощрение). Причем только при юридически точной характеристике норм, обеспечивающих поощрение, может быть раскрыто весьма сложное, закономерное сочетание указанных предписаний, образующих целостный комплекс и именно в своей целостности обеспечивающих с правовой стороны проведение в жизнь начал материальной и моральной заинтересованности, которые выражены в поощрении (II.21.4.).

Однако не имеют ли поощрительные предписания специфики с точки зрения санкций? Не выступают ли поощрения в виде обеспечительного средства юридических норм, заменяющего государственно-принудительные меры? И такой подход едва ли оправдан. Большинство норм, касающихся поощрения, никак не связано с обеспечительной функцией поощрения: они лишь оформляют последнее. Но если даже остановиться не на всем комплексе норм, касающихся поощрения, а лишь на тех из них, которые посвящены юридическим обязанностям по отношению к поведению, стимулируемому поощрением, то и такого рода нормы вряд ли возможно выделить в особую рубрику с точки зрения обеспечительных мер - санкций. Ведь поощрения и юридические санкции - явления разноплоскостные. Если юридическая санкция-часть правовой нормы, которая указывает на государственно-принудительные меры, призванные обеспечить исполнение юридических обязанностей, то поощрение относится к диспозиции нормы, к содержанию прав и обязанностей. И суть поощрения - не в том, чтобы обеспечить реализацию юридических норм (что характерно для санкций), а в том, чтобы непосредственно стимулировать нужное поведение, быть внеправовым стимулятором. Оно заменяет или дополняет не санкции норм, а государственно-принудительное воздействие, осуществляемое при помощи юридического механизма в целом. Что же касается поощрительных норм права, то их значение заключается в том, чтобы оформить поощрение, связанные с ним процедуры, ввести складывающиеся здесь отношения в строгие рамки при помощи комплекса обязывающих и управомочивающих предписаний, каждое из которых оснащено своими нуждическими средствами обеспечения.

Среди перспективных проблем классификации юридических норы, только намеченных нашей правовой наукой, следует указать на проблемы так называемых отраслевых норм, т. е. норм, разграничиваемых по отраслям права. Действительно, если отрасли права размежевываются не только по предмету, но и по юридическому режиму (методу) регулирования, то это означает, что в самих юридических нормах могут быть найдены признаки, которые указывают на их принадлежность к той или иной отрасли. Очевидно, что особенности данной отрасли выражаются, в частности, в нормах, регламентирующих общее юридическое положение субъектов, а также в самом сочетании норм между собой. Вместе с тем едва ли можно сомневаться в том, что особенности отраслей права отражаются, кроме того, на конкретных юридических нормах. Не случайно, например, в советской юридической литературе многие авторы проводят разграничение санкций норм по отраслям права (административные, уголовные и другие санкции). Более тщательный анализ, вероятно, позволит обнаружить специфические черты в диспозициях норм той или иной отрасли, их гипотезах, в сочетании элементов и т. д. Эта проблема еще ждет своего исследования.

Из книги Международное частное право: учебное пособие автора Шевчук Денис Александрович3.1. Понятие и виды коллизионных норм Как уже отмечалось выше, основное содержание международного частного права сводится к выявлению и поиску путей разрешения коллизионной проблемы.В МЧП «конкуренция» правовых систем, одновременно претендующих на регулирование одних и

Из книги Корпоративное право автора Сазыкин Артем Васильевич9. Понятие корпоративных норм и их виды Нормой корпоративного права РФ признается установленное (путем, например, издания закона) или санкционированное (путем предоставления права заключить нормативный договор) государством правило поведения, являющееся

Из книги Административное право России в вопросах и ответах автора Конин Николай Михайлович1. Понятие управления как сферы применения норм административного права. Виды управления Административное право как одна из важнейших базовых отраслей публичного права регулирует отношения в области организации и функционирования публичного управления, т.е.

Из книги Уголовное право (Общая и Особенная части): Шпаргалка автора Автор неизвестен1. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм Как и всякая правовая норма, административно-правовая норма представляет собой установленное или санкционированное государством правило поведения, распространяющееся на неопределенно широкий круг субъектов

Из книги Теория государства и права автора Морозова Людмила Александровна1. Основания и виды систематизации норм административного права Административное право, как и любая другая отрасль, имеет свою систему, которая указывает, как, каким образом внутри данной отрасли группируются составляющие ее нормы права.По масштабу действия нормы

Из книги Теория государства и права: конспект лекций автора Шевчук Денис Александрович53. Конкуренция норм, ее виды и разновидности Конкуренция норм – это ситуация, когда общественно опасное деяние подпадает под признаки нескольких уголовно-правовых норм, хотя совершено одно преступление.Виды конкуренции: общей и специальной норм; специальных норм;

Из книги Судебная практика по гражданским делам. Споры о защите прав потребителей автора Кратенко Максим Владимирович11.3 Виды социальных норм Существует множество классификаций социальных норм. Наибольшее распространение имеет их подразделение по двум критериям:1) по сфере действия. Соответственно выделяются экономические, политические, экологические и т. д.;2) по регулятивным

Из книги Постклассическая теория права. Монография. автора Честнов Илья Львович§ 1. Социальное регулирование. Понятие, функции и виды социальных норм В самом общем плане социальное регулирование понимается как имманентный обществу и определяющий социальный порядок процесс.Конкретный социальный порядок устанавливается в результате действия

Из книги Избранные труды по общей теории права автора Магазинер Яков Миронович§ 2. Виды правовых норм Многогранные общественные отношения, разнообразие повторяющихся жизненных ситуаций и способность человека разумно реагировать на происходящее обусловливают тот факт, что правовые нормы достаточно разнообразны. Чтобы определить общие и

Из книги Проблемы теории государства и права: Учебник. автора Дмитриев Юрий АльбертовичГлава 24. Толкование норм права § 1. Понятие толкования Реализация права, т. е. претворение правовых предписаний в жизнь, в поведение людей, невозможно без уяснения содержания юридических норм, выяснения воли законодателя, заключенной в них. Этот процесс выявления воли в

Из книги автораГлава 2. Права потребителя: понятие, виды, гарантии

Из книги автора Из книги автора§ 2. Виды юридических норм Нормы, как мы видели, делятся на повелительные, запретительные и дозволительные. К ним прибавляются еще отрицательные и определительные. Отрицательные указывают только, что из данного факта не вытекает юридических последствий (например,

Из книги автораГлава 12. Толкование норм права Разработка новых юридических предписаний, их реализация невозможны без толкования.В процессе толкования устанавливаются смысл нормы права, ее основная цель и социальная направленность, возможные последствия действия толкуемого акта,

Пониманию правовой нормы, полному представлению о ее назначении и регулятивных возможностях служит уяснение принадлежности той или другой нормы к определенной разновидности. При этом главным делением юридических норм признается деление их на регулятивные и охранительные. В известной степени это деление условно, гак как каждая норма, воздействуя на волю и сознание человека, регулирует его поведение. Поэтому лучше, если регулятивные нормы называть правоустановительными, поскольку в них содержатся предписания, предоставляющие участникам общественных отношений права и возлагающие на них обязанности. Тем самым их поведение регулируется как бы напрямую. Охранительные нормы устанавливают и регламентируют меры юридической ответственности и другие принудительные меры защиты субъективных прав. Здесь регулирование поведения людей осуществляется как бы косвенно. И в зависимости от характера и отраслевой принадлежности предусмотренной санкции охранительные нормы классифицируются на уголовно- правовые, гражданско-правовые, административные и дисциплинарные. Именно нормы перечисленных отраслей права специализируются в основном на охране общественных отношений.

Регулятивные нормы делят на обязывающие, запрещающие и управомочивающие.

Обязывающие нормы права устанавливают обязанность для субъекта права совершать определенные действия, требуют активного обязательного поведения. При их изложении могут употребляться глаголы "должен", "обязан" и т.п.

Так, в ч. 1 ст. 614 ГК РФ указано: "Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом". Часть 1 ст. 80 СК РФ: "Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей". Обязывание может быть выражено и без использования специальных глаголов, например: "государственная Дума избирается сроком на четыре года" (ч. 1 ст. 96 Конституции РФ).

Запрещающие нормы права устанавливают обязанность для субъекта права воздерживаться от совершения определенных действий. При их изложении обычно используются глаголы "воспрещается", "запрещается", "не допускается" и т.п.

"Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд" (ч. 3 ст. 81 Конституции РФ). "Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы" (ст. 1066 ГК РФ). "Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка" (ст. 17 СК РФ).

Управомочивающие нормы предоставляют право на совершение определенных действий. При их изложении обычно употребляются выражения "имеет право", "вправе", "может", "возможно" и т.п.

"Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков" (ч. 2 ст. 405 ГК РФ). "Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством. Орган, рассматривающий трудовой спор, вправе учитывать тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение работника, отношение к труду, а также соответствие дисциплинарного взыскания тяжести совершенного проступка".

В юридической науке XIX в. управомочивающие нормы права нередко назывались "ненастоящими" нормами, поскольку считалось, что право должно предписывать обязательный вариант поведения: или что-то обязывать, или что-то запрещать, не оставляя свободы для самостоятельного выбора участникам правового общения.

Вообще-то едва ли не каждая норма может быть сформулирована как обязывающая, запрещающая или управомочивающая. А некоторые нормы органично соединяют в себе разные свойства. Например, возбудить уголовное дело – это и право, и обязанность следователя при определенных условиях. Вместе с тем в одних нормах на первый план выдвигается именно обязанность лица, в других – его право, в третьих акцент делается на запрете определенного поведения.

Обязывающие и запрещающие нормы являются, как правило, императивными, т.е. не допускающими никаких отступлений. Управомочивающие нормы чаще всего относятся к категории диспозитивных, т.е. допускающих поведение адресата норм по соглашению с партнером. По тем же основаниям выделяют нормы факультативные, позволяющие при определенных условиях отступать от главного варианта поведения, избирая второстепенный (запасной). Норма будет называться рекомендательно-альтернативной, если из ряда вариантов поведения рекомендуют один – предпочтительный.

Если норма формулирует правило, условия его действия и санкцию с исчерпывающей полнотой, не допуская каких-либо вариантов или дальнейшей конкретизации в ходе реализации, ее можно назвать абсолютно определенной. Напротив, относительно определенные нормы не содержат всех указаний и допускают возможность вариантов с учетом конкретных обстоятельств. Такие нормы, в свою очередь, подразделяются на ситуационные и альтернативные. Первые допускают возможность усмотрения адресата норм в зависимости от ситуации, а вторые предоставляют возможность выбора из обозначенных в нормативном акте вариантов.

Есть нормы основные (исходные) и производные (детализирующие); постоянные и временные. В особую группу выделяются нормы поощрительные. Это те нормы, которые стимулируют поведение людей поощрительными мерами (санкциями). Таковые находят даже в уголовном праве.

Среди регулятивных и охранительных норм выделяют так называемые специализированные, к которым относятся нормы дефинитивные (содержащие признаки или определения государственно-правовых институтов), нормы-принципы, оперативные (направленные на отмену актов, их распространение на новые отношения и т.п.), коллизионные (позволяющие решать дело в случае противоречий норм).

По объему регулирования общественных отношений выделяют общие нормы права, которые регулируют определенный род общественных отношений, и специальные нормы права, которые регулируют соответствующий вид общественных отношений, т.е. более узкий их круг по сравнению с общими нормами права. Специальные нормы конкретизируют, детализируют общие в отношении различных условий их реализации. Следует запомнить правило: специальная норма отменяет в части своего действия общую норму.

Так, к примеру, ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, – наказывается...") является общей нормой, а специальными по отношению к ней будут нормы, содержащиеся в ч. 1–4 ст. 158 УК РФ, а также в части своего действия нормы, содержащиеся в ст. 164, 229, 221, 226 УК РФ.

В рамках специальных норм права, а иногда и в качестве самостоятельного вида в данной классификации указывают также на исключительные (или чрезвычайные) нормы права. Последние устанавливают изъятия из общих (или из общих и специальных норм). Здесь направление правового регулирования противоположно направлению, обозначенному в общих и специальных нормах. При их изложении используются, как правило, выражения "в исключительных случаях", "в виде исключения" и т.п. При уяснении специфики исключительных норм права важен прежде всего момент осознания исключительности, нестандартности, иногда даже чрезвычайности ситуации, в которой оказываются субъекты права. Такие ситуации крайне нежелательны или крайне редки, но в жизни они могут возникать. Направления правового регулирования общественных отношений общими и специальными нормами совпадают.

В зависимости от механизма правореализации выделяют нормы права непрерывного, постоянного действия, которые регулируют функционирующие постоянно в течение длительного времени те или иные общественные отношения (например, статутные, связанные с деятельностью любого должностного лица, иного субъекта права по реализации его правового статуса), и нормы дискретного действия, регулирующие общественные отношения, которые возникают, изменяются и прекращаются в зависимости от наличия или отсутствия тех или иных юридических фактов, от волеизъявления людей. К примеру, привлечь человека к административной ответственности можно только после совершения им административного проступка, т.е. при наличии соответствующего юридического факта.

Кроме указанных, существуют и иные классификации правовых норм по различным основаниям, имеющим в основном внешний по отношению к самой норме характер (т.е. в зависимости не от специфики правила поведения, а от принадлежности нормы к той или иной отрасли права, от вида и особенностей нормативного правового акта и т.д.).

В зависимости от сферы регулируемых общественных отношений, от принадлежности к той или иной отрасли права различают нормы конституционного, административного, гражданского, уголовного и других отраслей права. В рамках этой же классификации различают нормы материального права (которые регулируют содержательную сторону общественных отношений) и нормы процессуального права (которые регулируют порядок деятельности по осуществлению и защите норм материального права), нормы частного и нормы публичного права (подробнее об этих классификациях см. гл. 12).

По юридической силе различают нормы права, содержащиеся в законах и обладающие высшей юридической силой, и нормы права, содержащиеся в подзаконных нормативных актах. И те и другие также имеют свою иерархию. Подробнее об этой классификации см. параграф 10.2, посвященный нормативным правовым актам.

По сфере действия существуют нормы права внешнего и внутреннего действия. Последние, будучи принятыми соответствующим государственным органом или организацией, действуют только в рамках данного органа, ведомства, предприятия, организации.

Нормы права могут распространять свое действие или на всю территорию государства, или только на определенную ее часть. В первом случае они издаются высшими (или центральными) органами государства и имеют один (в унитарных государствах) или два (в федерациях) уровня. Существуют и нормы права, издаваемые местными органами государства и действующие только в пределах отдельных административно-территориальных единиц. Данные нормы права могут иметь также иерархическую структуру (несколько уровней) в зависимости от административно-территориального деления государства. Кроме того, при создании по каким- либо причинам в той или иной местности особого юридического режима (свободная экономическая зона, районы Крайнего Севера (ст. 287 ТК РФ) и т.п.) появляются правовые нормы, которые издаются как высшими, так и местными органами государства, но распространяют свое действие только на данную местность.

По кругу лиц выделяют нормы права, действующие в отношении всех лиц, находящихся в пределах территории данного государства, и нормы права, распространяющие свое действие только на определенную категорию лиц, например на военнослужащих, пенсионеров, депутатов, молодежь, врачей и т.д. В этих нормах определяется специальный адресат, специальный субъект права.

Норма права — это признаваемое и обеспечиваемое государством общеобязательное правило, из которого вытекают права, обязанности и ответственность участников общественных отношений, чьи действия призвано регулировать данное правило в качестве образца, эталона, масштаба поведения. Норма права — это закрепленное в законе правило поведения, исполнение которого обеспечивается силой государства.

Все нормы права в совокупности составляют объективное право, а регулирующие лишь определённый круг общественных отношений — отрасль права. Внутри отраслей нормы также группируются по институтам и субинститутам.

Признаки норм права

Правовые нормы имеют следующие признаки:

Регулирование поведения.

Нормы права регулируют поведение и отношения людей (как правило, в отношениях с другими людьми), деятельность организаций, представляют собой правила поведения.

Общий характер. Неконкретность адресата, неперсонифицированный характер (в отличие от правоприменительных актов). Они регулируют типичные отношения и рассчитаны на многократное применение.

Общеобязательность.

Нормы права обязательны для всех, кому они адресованы.Их легитимность подтверждается нормами морали нравственности.

Связь с государством.

Правовые нормы устанавливаются или санкционируются государством, при необходимости обеспечиваются государственным принуждением.

Формальная определённость.

Нормы права, как правило, фиксируются в правовых актах государства и чётко закрепляют права, обязанности и запреты.

Системность.

Нормы права взаимосвязаны и не противоречат друг другу, нормам морали и нравственности.

Классификация норм права

Под классификацией понимается «система соподчиненных понятий (классов, объектов) какой-либо отрасли знания или деятельности, человека, используемая как средство для установления связей между этими понятиями или классами объектов» или «распределение объектов, явлений и понятий по классам, отделам, разрядам в зависимости от их общих признаков».

По юридической силе содержащего нормы акта

: нормы международно-правовых актов, законов, подзаконных актов (например, указов, постановлений) и др. Юридическая сила акта позволяет выстроить определённую иерархию правовых норм и определить, какая из них будет применяться при противоречии норм друг другу.

По отраслям права:

нормы гражданского, финансового, уголовного права, трудового, административного, экологического права и т. д.

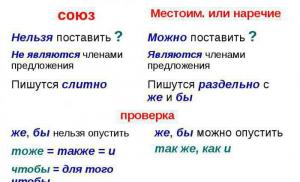

По форме предписания:

императивные (категорические) и диспозитивные. Императивные нормы не предполагают возможность отклонения от установленных требований (гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его), диспозитивные же допускают регулирование отношений сторонами и применяются лишь в дополнительном (субсидиарном) порядке, когда стороны своим соглашением не установили иное (если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью).

По форме предписываемого поведения:

управомочивающие, обязывающие (предписывающие) и запрещающие. Управомочивающие нормы предоставляют субъекту права возможность выбора: он может действовать определённым образом или воздержаться от таких действий (осуждённый к лишению свободы вправе получать и отправлять за счёт собственных средств письма и телеграммы без ограничения их количества). Обязывающие нормы устанавливают предписание субъекту сделать что-либо (каждый обязан платить законно установленные налоги). Запрещающие нормы, напротив, устанавливают недопустимость какого-либо действия (не допускается односторонний отказ от договора, за исключением установленных законом случаев).

В зависимости от характера регулируемых отношений

нормы права делятся на материальные (гражданские, уголовные, экономические и пр.) и процессуальные (гражданско-процессуальные, уголовно-процессуальные).В зависимости от степени определенности изложения элементов правовой нормы в статьях нормативно-правовых актов

нормы права делят на абсолютно-определенные, относительно-определенные и альтернативные.Абсолютно-определенные нормы точно определяют права и обязанности участников правоотношения, условия своего действия, меры юридической ответственности за несоблюдение предписаний нормы.

Относительно-определенные нормы устанавливают возможные варианты поведения, не содержат достаточно полных сведений об условиях действий субъектов правоотношений, их правах, обязанностях и мерах юридической ответственности. Альтернативные нормы закрепляют несколько вариантов условий их действия, а также поведения участников правоотношения или ответственности за их нарушение.

В зависимости от сферы действия выделяют:

региональные, действующие на территории субъектов РФ;

общефедеральные нормы, действующие на территории всей страны;

локальные, действующие на территории конкретного учреждения, организации, предприятия.

Существуют также «специализированные нормы»

, которые направлены не на регулирование отношений между субъектами, а помогают в этом другим нормам. К специализированным нормам относятся:

дефинитивные

— содержат определения юридических понятий;

декларативные

— содержат правовые принципы, цели и задачи;

оперативные

— отменяют нормативно-правовые акты, продлевают срок их действия, изменяют время или сферу их действия и т. д.

коллизионные

— решают противоречия между нормами, указывают какой нормой следует руководствоваться в том или ином случае.

По кругу лиц (сфере действия)

: общие и специальные. Общие нормы распространяются на всех лиц, проживающих в данной местности (стране, регионе), специальные — на отдельные категории лиц (государственные служащие, студенты, военные и т. п.)

По времени действия:

постоянные и временные. Постоянные нормы действуют без ограничения определённым сроком, то есть до их официальной отмены, временные — в пределах определённого промежутка времени.

По сфере действия:

общие и местные. Общие нормы распространяются на всю территорию государства, местные действуют в отдельных территориальных единицах.

Таким образом, нормы права многообразны. Это связано с многообразием общественных отношений, которые данные нормы призваны регулировать.